O crescimento econômico incentivava novas levas de imigrantes brancos. Estima-se que, entre 1960 e 1970, chegaram cerca de 250 mil europeus, em busca de melhores oportunidades do que as oferecidas no “velho continente”.

Nessa perspectiva, o regime de minoria branca sentia-se fortalecido e confiante em futuro no qual suas prerrogativas raciais seriam mantidas. Qualquer resistência negra à repressão vigente era dura e rapidamente reprimida. Havia uma eficiente máquina burocrática destinada a manter a ordem estabelecida e a garantia da “separação das raças”.

Em seus contatos com o exterior, Pretória exibia a imagem de uma “democracia parlamentar” nos moldes ocidentais, “um sistema judiciário independente”, economia de mercado e igrejas cheias de fiéis. Cabe lembrar que se vivia o contexto da Guerra Fria, que favorecia – por sua inserção nas práticas econômicas ocidentais – o sistema de governança sul-africano, perante Washington e as principais capitais da Europa Ocidental.

Durante a mesma década, contudo, a maioria negra do país tornou-se cada vez mais discriminada e restrita fora dos centros urbanos brancos, na medida em que se fortalecia o sistema do apartheid. A palavra, ironicamente, significava “desenvolvimento separado” – só que bem mais/exclusivamente a favor dos brancos.

O objetivo maior era o de retirar a cidadania sul-africana dos negros. Nesse processo, gradativamente, foram sendo criados os chamados “bantustões”, que seriam pseudoestados de base tribal criados pelo regime do apartheid, de forma a manter os negros fora dos bairros e terras brancas, mas suficientemente perto delas para servirem de fontes de mão-de-obra barata. O bantustão era território supostamente autônomo. Na verdade, controlava o movimento dos negros, que só podiam deixá-lo se a economia controlada pelos brancos necessitasse de mão-de-obra. Caso tivesse obtido reconhecimento internacional destes pseudoestados, cessaria a acusação de racismo contra Pretória: não haveria mais negros com a nacionalidade sul-africana.

Nessa perspectiva, Pretória não poupou esforços para a remoção forçada dos africanos de áreas com melhores empregos e maior produtividade, nos centros urbanos e nas áreas rurais. De acordo com diretriz governamental de 1967, “No stone is to be left unturned to achieve the settlement in the homelands of non-productive Bantu at present residing in the European area”. Em resumo, não era permitida a permanência de africanos nas cidades e fazendas de seu próprio país. Assim, iniciou-se a remoção de idosos, deficientes físicos, viúvas e crianças para áreas remotas e improdutivas. Dos cerca de seis milhões de negros residentes nas novas áreas reservadas a brancos, quatro milhões foram “deportados”.

Ademais, eram impostas condições de vida insustentáveis aos trabalhadores negros que continuassem a participar do sistema econômico dos brancos. Havia complexos habitacionais reservados apenas a homens, sem condições mínimas de salubridade, além da precariedade de meios de transporte e lazer. Os contratos de trabalho poderiam ser rompidos, por qualquer razão, pelos empregadores europeus. De acordo com o apartheid, os africanos não tinham direito a sindicatos, nem a realizar greves.

Empreendedores negros tinham suas atividades restritas a uma única empresa, por exemplo, no setor de “necessidades diárias essenciais”, como a venda de lenha, carvão, vegetais e leite. Não lhes era permitida a propriedade de bancos, lojas de roupas e supermercados. Havia restrições também para a aquisição de postos de gasolina, lavanderias e garagens.

Nas áreas rurais, o “desenvolvimento separado” era de crueldade semelhante. Existiam núcleos familiares que, havia gerações, habitavam áreas produtivas, nas cercanias de fazendas de brancos. De acordo com a nomenclatura do Governo de Pretória, tais populações eram denominadas “manchas negras”, que deveriam ser removidas. Assim, apesar de algumas propriedades terem sido adquiridas legalmente por africanos, havia séculos, tendo gerações vivido nestas áreas, deveriam ser elas transferidas das regiões agora reservadas a fazendas brancas, em benefício do “objetivo maior” do apartheid.

Ocorreu, então, no início da década de 1960, a transferência forçada destes legítimos proprietários africanos, para áreas distantes dos brancos, onde não havia acesso a estradas, hospitais ou comércio. Principalmente, eram terras improdutivas. Qualquer resistência era duramente reprimida pelas forças de segurança do regime. Estima-se que, até 1970, cerca de 100 mil famílias foram assim exiladas com o objetivo de “embranquecimento” da paisagem rural sul-africana.

Cabe lembrar que, neste período, Nelson Mandela e outros líderes negros haviam sido detidos. Aos poucos, no entanto, a plataforma política do ANC (“African National Council”), que advogava o conceito de “luta multirracial” foi sendo substituída por militantes mais jovens, estudantes e radicais, partidários de “movimento de consciência negra”. O principal líder deste movimento foi Steve Biko, que protestava contra a perene “submissão do homem negro” ao regime de segregação.

Para a nova liderança, o principal objetivo era a “tomada de consciência” da imagem negativa que os africanos haviam criado a respeito de sua própria identidade. “A opressão dos negros seria, principalmente, um problema psicológico”. Deveria ser resolvida pela já mencionada tomada de consciência, recuperação do orgulho de ser negro, a aquisição da capacidade de participar de atividades econômicas e culturais e ser bem-sucedido. Isso tudo deveria obtido sem a “parceria” com “brancos liberais” – conforme advogava o ANC.

Os adeptos da nova ideologia de libertação foram fortalecidos pela retirada dos portugueses de Angola e Moçambique, a partir de 1974. Haveria, então, comprovação de que, pela luta armada, os africanos poderiam se libertar do domínio dos brancos.

O epicentro da insurgência foi em Soweto, cidade dormitório de negros que trabalhavam em Johanesburgo. O movimento cresceu a partir de protestos, em 16 de junho de 1976, contra o ensino do idioma africâner considerado a língua do opressor, em escolas locais. A polícia enfrentou os manifestantes a tiros, matando um aluno de 13 anos. Diante da revolta generalizada em outras partes do país, contra a violência da repressão, as forças de segurança reagiram ainda com maior violência, matando 150 jovens. Sem que as manifestações estudantis indicassem um rumo claro para reformas no país, aumentaram as manifestações de protesto e, até o final daquele ano, cerca de 600 estudantes haviam sido mortos, com 4000 feridos.

Em setembro de 1977, Steve Biko foi preso e, dias depois, torturado até a morte. Os protestos contra a violência oficial aumentaram e os principais líderes acabaram detidos. A repressão contra todas as organizações que tentassem ressurgir o movimento de consciência negra só aumentava.

Apesar da crescente insatisfação da população africana, reforçada pela independência já consolidada de Angola e Moçambique e por indícios de que a Rodésia seguiria o mesmo caminho, Pretória persistia nos objetivos do “grande apartheid”, entre estes o da “independência dos bantustões”.

Fortaleceu-se, então, esforço no sentido desta “solução final”, cuja tentativa, a propósito, tive a infelicidade de acompanhar pessoalmente, durante o período durante o qual servi em Pretória, conforme mencionado acima.

Os bantustões eram verdadeiros Frankensteins geográficos. Eram compostos por pequenos territórios, separados, sem ligação entre si ou qualquer infraestrutura em comum que sugerisse haver algum vínculo econômico ou político. Os arquitetos do apartheid apenas decidiram que haveria uma identidade tribal, entre os africanos despejados em cada espaço regional que lhes fora reservado.

Por exemplo, o bantustão de KwaZulu, declarado independente em 1975, consistia em “48 pedaços de terra” e o de Bophuthaswana contava com 19 pedaços de terra, espalhados por três províncias sul-africanas. Apenas o QwaQwa incluía um único território, de cerca de 100 km2. Conforme já mencionado eram situados em terras inférteis e insalubres. Na sequência do projeto de “solução final”, o Transkei foi declarado independente, em 1976, e, dois anos após, foi a vez de Venda. Em 1981, o “benefício” foi outorgado ao Ciskei.

Não faltaram, contudo, cúmplices africanos, em troca de posições administrativas destes “depósitos de negros indesejáveis”. Chefes tribais, servidores públicos e comerciantes, aceitaram participar do esquema, com remunerações generosas.

Na Embaixada do Brasil em Pretória, recebemos vários “passaportes” emitidos em favor de cidadãos destes pseudoestados. Era com especial prazer que lhes negávamos visto de entrada, com a observação de que seus “documentos de viagem” não eram reconhecidos. Teriam que apresentar passaporte da África do Sul.

Entre 1976 e 1981, ao redor de oito milhões de negros haviam perdido a nacionalidade sul-africana. Pretória estava eufórica, apesar da ausência de reconhecimento internacional de seu projeto.

A pressão política do exterior e pontos de estrangulamento da economia interna, contudo, deram sinais de que o modelo do apartheid estava chegando a seus limites. Críticas de capitais europeias e norte-americanas, contra os excessos de repressão em Soweto e o assassinato de Steve Biko, passaram a limitar os investimentos estrangeiros e o acesso de exportações sul-africanas a mercados externos. Sanções econômicas e políticas adicionais foram impostas, com a exigência de que o sistema imposto por Pretória fosse “aliviado”. Isto, sempre tendo em conta que, para os países membros da OTAN, a África do Sul continuava a ser um bastião contra o expansionismo comunista, que já chegara a Angola e Moçambique.

No campo econômico, o acelerado crescimento das décadas de 1960 e 1970 e a redução de imigrantes brancos, assustados com a crescente turbulência política interna, começaram a refletir-se na carência de mão-de-obra especializada. Enquanto isso permanecia o chamado “job reservation system” – que proibia aos africanos o exercício de tarefas mais especializadas e mais bem remuneradas, reservadas aos brancos. Grandes empresas e bancos multinacionais, instalados na África do Sul, começaram a ser boicotados em seus países de origem.

Tornava-se, portanto, necessária alguma liberalização no sistema de separação de raças. Por um lado, para que a imagem do país no exterior melhorasse e, por outro, para que houvesse maior oferta de trabalhadores negros a serem qualificados para uma economia que se tornava mais sofisticada e demandava mão de obra equivalente.

Em 1978, um novo Primeiro-Ministro, P.W.Botha, introduziu inovações no apartheid. Fiel seguidor da teoria do “desenvolvimento separado”, formulada por Verwoerd, em 1948, e mantida por Voster, o novo chefe de governo era tão autoritário e intolerante quanto seus antecessores. Seu compromisso com a manutenção de “raças separadas” era, ademais, indiscutível.

Botha, contudo, procurou ser uma espécie de “déspota esclarecido”, na medida em que viria a sugerir o abrandamento da legislação mais agressiva do apartheid. Cabe enfatizar que condicionantes de isolamento internacional e de pontos de estrangulamento da economia passaram a ser obstáculos reais. Não se tratava, portanto, de meros gestos de empatia com o sofrimento da maioria negra.

Assim, por exemplo, foi removida a “proibição do casamento inter-racial” – mesmo o sexo entre “raças” era proibido. Gradativamente, africanos foram sendo autorizados a instalar-se em locais mais próximos dos centros urbanos brancos, enquanto era diminuída a diferença entre o ensino ministrado aos brancos e aos negros, sempre mantendo a segregação das escolas. Aos poucos, facilitava-se a oferta de mão-de-obra africana, mais acessível e mais bem preparada, para as empresas europeias.

Enquanto adotava tais medidas “mais brandas”, Botha desenvolveu, também, rigoroso sistema de “estratégia total” (total strategy) contra o que denominava de “ataque total” (total onslaught). De acordo com sua visão, havia ameaças internas e externas, contra o regime do apartheid, que deveriam ser combatidas com ampla mobilização dos recursos disponíveis no país. Criou, com este fim, o Conselho de Segurança do Estado, com amplos poderes para combater qualquer inimigo (real ou imaginário).

O aparato de segurança, a partir de 1980, demonstrou ser necessário a Pretória, devido ao aumento de atividades de guerrilheiros do ANC (African National Council), no interior da África do Sul.

Tendo em vista que suas bases se encontravam em países vizinhos, recém-independentes, a reação sul-africana passou a ameaçar a deflagração de um conflito de amplitude regional. Suas bases encontravam-se em Moçambique e Angola e passaram a ser atacadas. Até mesmo o escritório do ANC em Londres foi alvo das forças de segurança de Pretória, em 1982.

Fortaleciam-se, no entanto, as ações militares do ANC, durante a década de 1980, no interior do país. Como resultado da forte repressão contra o já mencionado “movimento de consciência negra”, milhares de jovens negros migraram para a luta armada do movimento fundado por Nelson Mandela, ainda mantido preso, já havia 15 anos.

Foi revigorada, também, a bandeira “free Mandela”, que passou a ser símbolo da luta contra o apartheid, naquele momento. Tal desenvolvimento ocorria, tanto no plano interno, quanto no externo. No país, a maioria dos jovens não o havia conhecido, dado seu já longo período de prisão e isolamento. No exterior, Mandela havia se tornado um mito, que deveria ser libertado.

De sua parte, Botha mantinha sua retórica de que Mandela era um “marxista convicto” e que deveria continuar a cumprir sua pena de prisão.

Diante da pressão para a libertação do prisioneiro, o Governo sul-africano limitou-se, em 1982, a transferi-lo da “Robben Island”, que se tornara, internacionalmente, um símbolo de opressão do apartheid, para uma prisão nas proximidades da Cidade do Cabo.

No ano seguinte, foi fundada uma coalizão de cerca de 300 organizações, incluindo grupos de igrejas, entidades estudantis e sindicatos de trabalhadores. Chamava-se Frente Unida Democrática e tinha o objetivo de constituir nova frente contra o sistema do apartheid.

Fortalecia-se, no entanto, a determinação do ANC de intensificar a “guerra popular”, bem como tornar os bairros negros (“townships”) ingovernáveis. Seus seguidores promoveram boicotes, greves e atacavam prédios governamentais.

De triste memória foi organização de “tribunais populares”, que julgavam, ilegal e sumariamente, “colaboradores do regime”. A punição era a pena de morte com o cruel método de colocação de um pneu ao redor do condenado – “the necklace method of killing” – enchendo de petróleo e ateando fogo….

A resposta do Governo de Botha foi o aumento da repressão à guerrilha – que agora se tornara urbana, em oposição aos movimentos rurais que derrotaram as minorias brancas em Moçambique e Rodésia.

O Primeiro-Ministro, no entanto, acenava com abrandamento na “lei dos passes”, que regia o deslocamento dos negros, nas áreas urbanas europeias, desde que não viessem a ser alterados os privilégios dos brancos.

Em seguida, renovou-se o ciclo de condenação internacional, com a saída de empresas europeias e norte-americanas, o fechamento de bancos europeus e novas sanções a produtos sul-africanos, além do boicote a relações esportivas e o isolamento internacional. Grave crise econômica internacional, em 1984, teve repercussões no nível de emprego da população europeia na África do Sul, que, ademais, tinha que passar cada vez mais tempo em serviço militar ativo, contra a “guerra popular”.

Surgiam indícios de que a distensão de recursos produtivos seria mais eficiente, contra a minoria branca, do que a luta armada. Para completar, os defensores do apartheid continuavam a deter poder militar muito superior ao da guerrilha.

Em 1986, Mandela endereçou acenos iniciais para o diálogo com o Governo de Pretória. Como reação, Botha fez anúncio público de que só libertaria o líder negro, caso ele renunciasse à violência. No entanto, a partir das festas de Natal, permitiu que as condições do prisioneiro fossem aliviadas e que tivesse a sensação de liberdade, pela primeira vez, após 24 anos, autorizando seu breve deslocamento pelos arredores da Cidade do Cabo.

Saídas posteriores foram autorizadas. Mandela não era reconhecido pelo público, tendo em vista seu envelhecimento.

Apesar da resistência de alguns de seus seguidores, o líder africano persistia nos esforços de iniciar diálogo, que não se limitaria a sua libertação, mas incluiria o levantamento da proibição das atividades políticas do ANC.

Em 1988, houve acordo para um primeiro encontro secreto entre Mandela e autoridades governamentais. Aconteceram meses de conversações, sem que progresso real fosse obtido, pois seus interlocutores não dispunham de poder decisório. Diante deste fato, Mandela expressou a vontade de falar diretamente com P.W. Botha.

O evento aconteceu, finalmente, em 5 de julho de 1989, em condições de absoluto segredo. Segundo relatado, posteriormente, o encontro aconteceu, durante meia hora, com cordialidade – ao contrário da expectativa de Mandela. Botha teria, ele mesmo, servido o chá para seu visitante.

Ao ser divulgado, alguns dias após, como encontro de cortesia, soube-se que apenas temas relativos à história sul-africana haviam sido tratados. Progresso algum fora feito quanto aos temas centrais de reforma política, conforme desejado por Mandela. O efeito simbólico do fato de o “carcereiro-mor” haver conversado com o prisioneiro político teve, contudo, grande impacto no cenário político do país.

Poucos meses depois, Botha foi substituído no cargo de Primeiro-Ministro por F.W. de Klerk, que prontamente começou a reavaliar os cenários futuros para a África do Sul.

No final da década de 1980, os africâneres haviam alcançado um elevado nível de vida, graças a quarenta anos de governo pelo Partido Nacionalista. A minoria branca contava com poderio militar suficiente para sua defesa interna e externa. Havia “colaboradores” africanos em número suficiente para manter o “desenvolvimento separado”, previsto pela criação dos bantustões.

No plano externo, a extinção da URSS enfraquecera os aliados de Moscou, com bases em países africanos vizinhos bem com o apoio ao ANC. As sanções econômicas e políticas do exterior eram um incômodo, mas não chegavam a paralisar a inserção internacional da África do Sul. A noção de “total onslaught”, defendida durante a administração Botha, se enfraquecera.

De Klerk foi capaz, nesta perspectiva, de perceber que o momento era favorável para uma acomodação negociada com a maioria africana. Mesmo sendo um fervoroso defensor do apartheid, seu interesse maior era a sobrevivência dos africâneres, em um país próspero e seguro. Tratava-se de líder pragmático.

O novo Primeiro-Ministro avaliava que, para evitar a repetição em seu país, do acontecido na Rodésia, seria importante negociar com Mandela, enquanto Pretória se encontrava em posição de força. Isto é, Ian Smith (líder da minoria branca no poder na Rodésia) teria desperdiçado várias oportunidades de uma solução interna rodesiana, prolongando uma guerrilha rural, por sete anos, que levara ao poder Mugabe, que já começara a evidenciar falhas na administração do novo Zimbábue.

“Quando oportunidades surgiram no conflito rodesiano, foram desperdiçadas. Não devemos repetir os mesmos erros”, afirmava De Klerk, apesar da oposição de seguidores do Partido Nacionalista, que não desejam alterações nos princípios do desenvolvimento separado.

Mandela surgia, então, como o interlocutor preferido para negociações. Isto porque, avaliava-se, o ANC encontrava-se enfraquecido, mal organizado e despreparado para se apresentar como governo alternativo. Nessa perspectiva, surgiriam partidos ou organizações africanas mais moderadas, que poderiam ser manipuladas pelos europeus.

Em 2 de fevereiro de 1990, De Klerk anunciou que estava libertando Mandela e levantando as sanções contra atividades políticas do ANC. “Já é hora de interrompermos o ciclo de violência e promovermos a paz e a reconciliação” declarou. Sentenciava, então, o fim do apartheid, relacionando medidas que seriam introduzidas em nova constituição democrática, incluindo o “sufrágio universal”, que permitiria aos negros votarem nas eleições para os dirigentes do país.

Nesse processo inesperado, em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela atravessou livre, os portões da prisão de Victor Vester, na Cidade do Cabo, de mãos dadas com a esposa Winnie, em direção a multidão de seguidores e aos numerosos representantes da imprensa estrangeira que o aguardavam.

Dois anos foram consumidos em escaramuças políticas para o estabelecimento de negociações multipartidárias, que conduziriam à elaboração da nova constituição, com previsão de eleições nacionais.

Apenas em 1994, o pleito foi finalmente realizado. Vitorioso, Mandela, ao tomar posse, em 19 de maio daquele ano, perante representantes de 170 países, declarou: “Assumimos o compromisso de que construiremos uma sociedade, na qual todos os sul-africanos, brancos e negros, poderão caminhar juntos e olhando para cima, sem medo no coração, seguros de seu direito inalienável à dignidade humana – uma sociedade “arco íris” em paz consigo mesma e com o mundo”.

Tal desejo vinha sendo perseguido até que, agora, Trump decidisse fazer “o appatheid great again”.

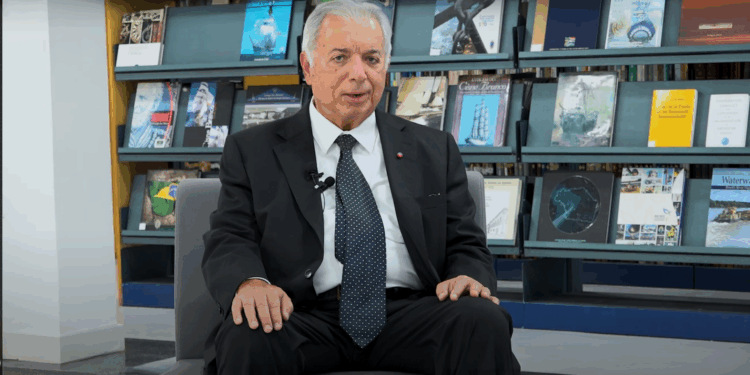

Paulo Antônio Pereira Pinto

Embaixador aposentado